Кукольная проекция крестьянской жизни

Обозначив одной из задач проекта-победителя Президентского фонда Культурных инициатив «Истоки русской культуры земли Черемховской» восстановление сибирской народной куклы, мы, конечно, понимали, что это очень непросто.

Во-первых, мы знали, что подлинных кукол ни в нашем музее, ни в фондах краеведческого музея Черемховского района не имеется. Во-вторых, политика борьбы с мещанством, объявленная в пятидесятых годах прошлого века, затронула и народную куклу, и из многих музеев такие образцы народной культуры просто изымались.

Вместе с тем, в эпоху Интернета, массово стали доступны обобщенные образы народной крестьянской куклы, как календарной, так и обереговой. При этом, особенный акцент на культивировании определенного способа изготовления и привязке его к изначальной местности не делался. Хотя, если это касается какой-либо области европейской части России, еще возможно выявление местных особенностей. Чего не скажешь о Сибири.

Ведь, ориентируясь на Русский Север, откуда прибыли изначально первые поселенцы, сложно отнести русскую сибирскую народную куклу именно к Вологодчине или Архангельской земле. Поскольку впоследствии в Сибири постоянно оседали новые пришельцы, теперь уже из самых разных регионов России, неся свою особую культуру. Смешиваясь с первопоселенческими, «старинными» правилами жизни, возникала особая, пополняемая, но имеющая стойкую первоначальную основу, народная сибирская культура.

Поэтому для первого экспедиционного выезда членов проектной группы в Бельск, одно из самых старинных сел Черемховской земли, было важно обнаружение в массовой практике сохранения народными мастерами традиции изготовления разного типа кукол.

травяной куклы

обереговые куклы

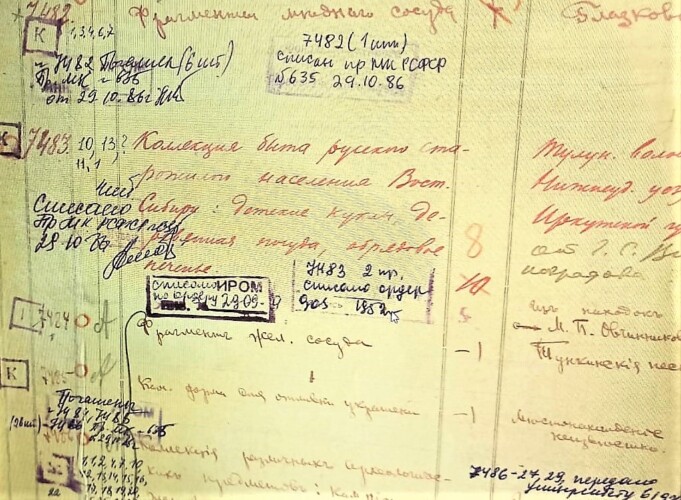

Многих (или подобных) из представленных народными мастерами кукол мы встречали на различных форумах и мастер-классах в Интернете, поэтому нам особенно важным стало знакомство с местными образцами, выполненными более чем за столетие до появления всемирной информационной сети. Сказано — сделано. Отправив заявку в Иркутский областной краеведческий музей, мы получили доступ к интересующим нас музейным предметам основного фонда и, конечно, сопровождающей документации.

Восточной Сибири

в фондохранилище областного музея

Инвентарные номера, присвоенные каждому музейному предмету коллекции Георгия Семеновича Виноградова, расположены с изнаночной стороны юбок кукол. Сами куклы, а всего их четыре, представляют собой скрутку с разной степенью детализации: от простого обозначения пола (с помощью детали женской одежды — юбки или добавочно выполненной груди) до кукол с руками и волосами. Одеты эти две куклы тоже по-разному: в сшитое платье с поясом и рукавами и в комплект одежды из юбки с высокой оборкой, заправленной блузой и главной обережной частью женской одежды — фартуком.