Поездки в прошлое

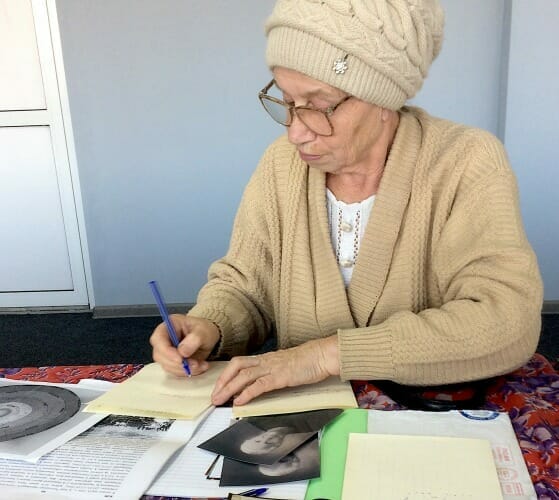

В мае-июле проектной группой совместно с волонтерами (студентами-историками и музейными активистами) проекта «Истоки русской культуры земли Черемховской» были осуществлены экспедиционные поездки в старинные поселения Черемховского района, а в самых крупных из них, таких как: Бельск, Голуметь, — мы побывали дважды разными составами.

По статусу, социальной значимости и величине все эти поселения разные. Одни, начинаясь от заимок в 18-19 веках, выросли в настоящие деревни (Лохово, Поморцево, Полежаево, Гусево, Шестаково). Другие, сохранив прежнее название по имени первооснователя, остались заимками (Невидимово, Бельково), какие-то исчезли с карты Черемховского района. В основном, выросли в крепкие населенные пункты деревни, названные по географическому признаку: Бельск (от реки Белая), Нижняя и Верхняя Иреть (от реки Иреть), Елань (место елового бора), Ключи (место природного выхода подземных истоков).

Цель нашего проекта — определить истоки большинства первопоселенцев Черемховской земли, собрав сохранившиеся в реальности или в воспоминаниях, преданиях, семейных архивах факты проявления различных категорий материальной и нематериальной культуры: обрядовых и языковых бытований, устного народного творчества, технологий традиционных ремесел, промысловых и хозяйственных практик.

В общем, нам предстоял сбор информации у старожилов Черемховской земли в качестве ответов на основные вопросы:

Как жили? Чем жили? Что ели?

Как работали? Что сеяли, как обрабатывали?

Как одевались? Чему радовались?

Что бабушка с дедушкой наказывали? Какие традиции соблюдаете сегодня?

Как дома строили? А почему именно так?

Вот с этого-то, основного проявления — архитектурных приемов и особенностей, — нам предстояло начать свои исследования. Почему? Во-первых, это долгосрочное материальное вложение — строили на века, и, если какие-то предметы обихода, потеряв со временем свою значимость, постепенно за ненадобностью уходят: вначале под хозяйственный навес, а затем и на свалку, — то выстроенные предками бревенчатые дома до сих пор составляют основу жилища сибирского крестьянина, в том числе, проживающего на черемховской земле.

Нам предстояло выяснить:

- Насколько сохранились в нем изначальные детали, о чем они говорят?

- Как соотносятся с традицией, пришедшей с исторической родины?

- Наконец, откуда родом эти традиции?

В ходе полевых изысканий была выявлена главная черта деревянного домостроения сельских старожильческих поселений Черемховского района:

практически все дома, несмотря на внешний вид (сохранившие первоначальное оформление или измененные внешне современными строительными материалами), в основе имеют срубы ручной плотницкой рубки.

Усадьба

В старинных бревенчатых домовых усадьбах сел: Нижняя Иреть, Голуметь, Бельск, Верхняя Иреть, — обнаружен ряд архитектурных особенностей традиционной технологии северного народного домостроения:

- усадебные комплексы замкнутого закрытого типа. Практически во всех исследованных поселениях в способах усадебного ограждения сохраняется принцип замкнутости, правда, чаще всего используются современные строительные материалы. Крайне редко встречаются старинные бревенчатые горизонтальные заплоты, иногда они перестроены, иногда какая-то их часть дополняется современным забором из вертикально стоящих досок ;

- плотницкая рубка топором – везде; при этом, во всех случаях используется только способ рубки «верхняя чашка» (когда топором вынимается, точно по нижнему бревну, полукруглая «чаша» в нижней части верхнего бревна;

- примерно половина деревянных домов — с открытым бревенчатым срубом, во второй половине — часть домов с закрытым срубом (крыты деревянной планкой), часть строений полностью закрытых сайдингом ;

- иногда крыта планкой или сайдингом только фасадная стена.

К сожалению, следование моде в отделке деревянных домов «не дышащими» современными отделочными материалами, особенно некачественное («для красоты») покрытие — не способствует сохранению бревна.

Пытаясь максимально сохранить тепло, старались строить дом на солнечную сторону, а с северной стороны, как правило, окон не делали. Еще одна особенность: в самых старых усадьбах, где обязательно имелось два двора — чистый и хозяйственный (для входа с улицы коров), — с северной стороны к дому примыкает хлев, то есть, общая стена помогает сохранить тепло как для животных, так и защитить от холода хозяев.

Срубы

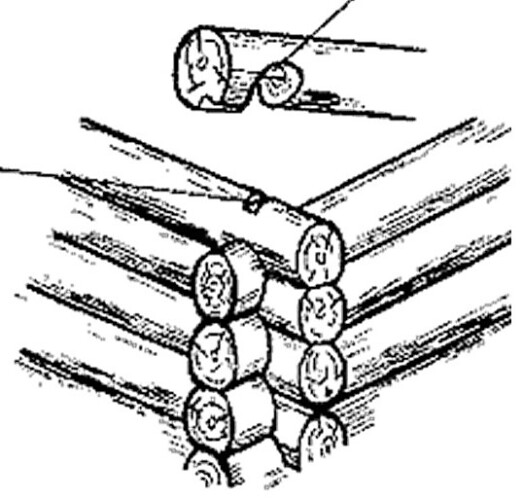

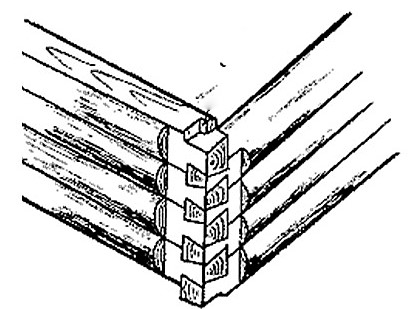

Во всех поселениях выявлены два традиционных способа оформления углов срубов:

– сруб в Обло — то есть, сруб в чашу (таких открытых с выпуском краев бревен срубов в процентном отношении в три раза меньше, чем с чистым углом);

— сруб в лапу (чистый угол), таких домов — подавляющее большинство.

Иногда такой угол для защиты от влаги прикрыт деревянной планкой, реже — досками с продольной отделочной выемкой.

Кровля

Обнаружено также очень незначительное число домов с элементами более ранней традиции, относящейся к древнерусскому северному типу:

кладки с самцовой кровлей (иногда — частично крытой);

декоративным оформлением конька (охлупня) и верхних самцовых выпусков.

В основном, это дома в Голумети и Бельске, относящиеся к первой трети 19 века или концу 18 века.

Окна

В незначительном количестве также выявлены старинные способы плотницкой обработки оконных проемов: косящатые окна с прямой или угловой рубкой,

три волоковых окна, в четырех домах зафиксированы окна с лучковыми арочными навершиями,

а также оригинальные наличники и даже с асимметричным рисунком резьбы.

Воротная группа

Первые поселенцы вынуждены были защищать свои дома не только от морозов и диких зверей, но и от лихих людей, которых в Сибири было немало. Потому были приняты (и сегодня мы еще можем увидеть замкнутые дворы с монументальными глухими воротами и высоким заплотом, что производит впечатление маленькой крепости (по типу первых зимовий или даже острогов), надежно защищающей обитателей усадьбы.

Воротная группа в большинстве старинных домовладений сочетает обновленные столбы, посаженные на остатки изначальных колод. В ряде воротных комплексов сохраняется изначальный способ крыши тесом, отсюда — «тесовые ворота». В качестве исключения в Нижней Ирети сохранились уникальные ворота с отделкой точеными накладными элементами. В Голумети мы столкнулись с использованием населением выброшенных старинных лиственничных колод.

Хозяйственные технологии

Практически все старожильческие поселения расположены вдоль рек — притока Ангары, реки Белая и притоков самой Белой — Ирети, Голумети. Старожильческий гнездовой способ селения в таком случае отмечен расположением домовладений лицом к реке, что говорит о том, что данный дом был поставлен одним из первых, когда еще не было достаточного количества поселенцев для формирования параллельного ряда улиц.

Еще одна характерная черта такого способа хозяйствования — использование природных особенностей для хозяйственных нужд. Так, прибрежный луг с повышенной увлажненностью (все респонденты отмечают его особое название — утуг) использовался для выращивания влаголюбивых видов овощей — капусты и огурцов (здесь разбивался так называемый нижний огород).

Здесь же располагались мостки для полоскания белья, выпас и водопой скота, поскотина – с примыканием к хозяйственному двору и выходом на реку.

Таким образом, исследование архитектуры деревянного домостроения старожильческих поселений, предпринятое проектной группой в ходе экспедиционных поездок по Черемховскому району, выявило ряд характерных для традиционного народного зодчества особенностей, свойственных культуре севера и северо-запада России.