Человек с большой буквы. Ангелина Викторовна Богодарова

Этой статьей мы завершаем серию публикаций, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий-2020.

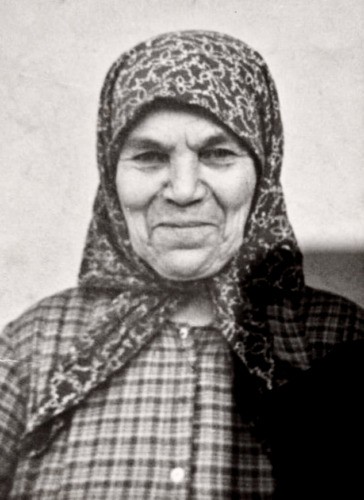

Пожалуй, не было среди наших посетителей, особенно допущенных в помещение архивного фонда, человека, кто не замер бы перед портретом пожилой хрупкой женщины с удивительно живым взглядом и натруженными руками с узловатыми пальцами.

- Кто это?

- Это? Ангелина Викторовна Богодарова.

- Надо же… Как живая…

Еще бы. Ведь это — Ангелина Викторовна, человек удивительной жизненной силы, стойкости характера и невероятного внутреннего нравственного стержня.

Она говорила:

«Мой Бог — моя чистая совесть«

Страницы жизни Богодаровой Ангелины Викторовны

Мой сын, тогда еще начинающий художник, в 19 лет по маленькой черно-белой фотографии написал портрет Ангелины Викторовны, ныне хранящийся в нашем музее. Может, потому портрет этот «как живой», потому что Дима, никогда не знавший Ангелину Викторовну, пытался выяснить поточнее, КАКАЯ она была.

И я вспоминала, вспоминала…

Впервые я увидела ее, когда маленькой, лет в пять, еще с мамой, были у нее в гостях. Тогда я ее жутко боялась: порывистая, как мне тогда казалось, с колючим взглядом, она умела вглядываться в меня, и, казалось, видела насквозь. Мама с огромным уважением произносила это имя: Ангелина Викторовна, и только много позже я узнала, почему.

Когда моего деда, бывшего гренадера Преображенского полка, в 1937 году по доносу арестовали, от него бабеньке позже стали приходить письма из лагеря. А в 1942 году они перестали приходить, и никто из родни не знал, что с ним случилось. Старшего сына, Петра Алексеевича Комарова, тоже репрессировали, но судимость затем сняли, и он, как и двое младших братьев, ушел на фронт. Петр, мощный сибиряк, был разведчиком и, на себе приволакивая «языков», однажды был тяжело ранен и списан по ранению. Младший Георгий прошел всю войну и стал кадровым военным, а средний, Иннокентий, пропал без вести. Как и его отец.

После войны дети и внучка Лидочка перебрались в Черемхово, и Екатерина Алексеевна Комарова осталась на заимке Шестаково одна. Нужен был большой дом, чтобы забрать ее и жить всем вместе. Но детям и жене репрессированного землю под строительство дома в Черемхово не давали, и тут вызвалась помочь Ангелина Викторовна, которая дружила с моей мамой, как и со всеми друзьями своего сына. Как очень грамотный юрист, она выиграла все суды, а ведь тогда это было не так просто, — и добилась почти сразу после смерти Сталина посмертной реабилитации моего деда, Комарова Алексея Петровича.

Беду каждого она принимала как свою, к ней приходили многие черемховцы, сталкивавшиеся с произволом и несправедливостью. Она не отказывала никому и никогда (не в пример нынешним юристам) даже намека на оплату оказанной ею юридической защиты не было. Жила она очень скромно, но ценила логику, честность, порядок и справедливость.

Она говорила:

«ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ МОЖЕТ СМИРИТЬСЯ И НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В НОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НО ИЗМЕНИТЬ СВОИМ ПРИНЦИПАМ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА»

Будучи в глубоко преклонном возрасте, до девяноста лет ежедневно делала зарядку и холодное обтирание, требовательно относилась как к рациону питания, так и к режиму дня. Умела очень вкусно готовить как самые простые, так и изысканные блюда. Я никогда не пробовала такой вкусной пшенной каши, как у нее: крупу она тщательно перебирала, молоко брала только крестьянское с рынка, а после закипания и варки на медленном огне укутывала маленькую литровую кастрюльку и выдерживала в такой бане минимум три часа.

Очень любила Льва Толстого, его портрет в полный рост босиком и в крестьянской рубахе стоял у нее на почетном месте за стеклом в серванте, предваряя все остальные книги.

Настольная ее книга — очередной том из полного собрания сочинений знаменитого юриста Анатолия Федоровича Кони, который был для нее непререкаемым профессиональным авторитетом, и которого она цитировала наизусть. Вообще, надо сказать, память у Ангелины Викторовны была уникальной: она помнила все до малейшей подробности: события, людей, произведения, юридические дела, — все было открытой книгой, в которой с легкостью читала она любую страницу. Знала и любила искусство, так, мне (зная мою склонность) подарила двухтомник Древнегреческого и Древнеримского искусства дореволюционного академического издания.

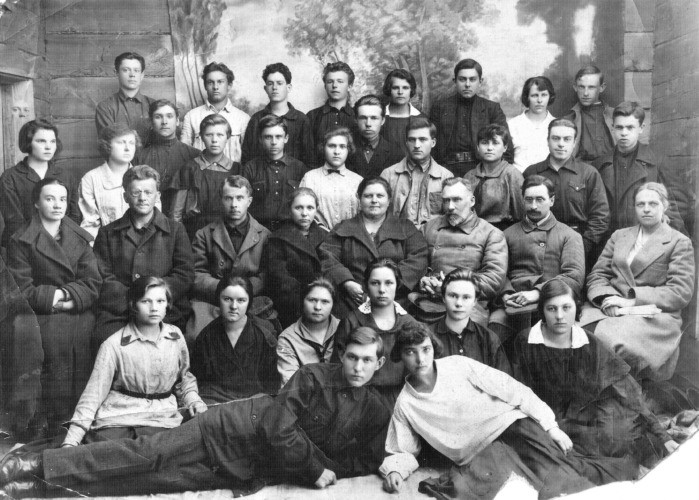

Часто любила рассказывать об удивительных людях, как о замечательных и уникальных произведениях своего личного музея Жизни. Особенно много вспоминала мощных людей, давших ей знания и бывших всегда примером: преподавателях и профессорах, как института благородных девиц, так впоследствии и Иркутского гос.университета, в котором она начинала учиться после «школы» (так назывался ею девичий институт) сразу на нескольких факультетах: юридическом и историко-филологическом.

Всегда следила за современной литературой, активно и много переписывалась с писателем Виктором Астафьевым, которого очень уважала за честность и «настоящесть». Вообще, это было ее мерило: настоящий он (любой человек, о котором шла речь) или нет.

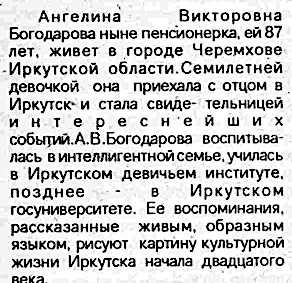

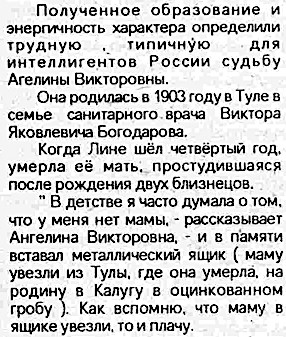

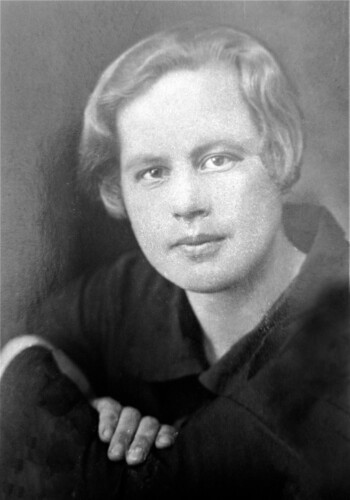

В 1992 году Татьяна Викторовна Ковальская опубликовала в иркутской газете «Резонанс» большую статью с разворотом и фотографиями из архива Ангелины Викторовны о годах учебы в Иркутском девичьем институте имени Николая I.

Мы, готовя эту публикацию, перебирали различные варианты представления этих воспоминаний: записать аудио подкаст, перепечатать, сделать видео, — но решили, что гораздо ценнее представить сам текст, ведь в нем чувствуется стиль Ангелины Викторовны, ее умная, логически безукоризненно выстроенная речь, детали характеристик персон и описаний событий, которым минуло на тот момент минимум 70 лет.

Потеряв мужа, детей, родных, она не озлобилась, став как будто еще сильнее, на все удары жизни отвечая добром и неизменно выставляя главное свое оружие — правду.

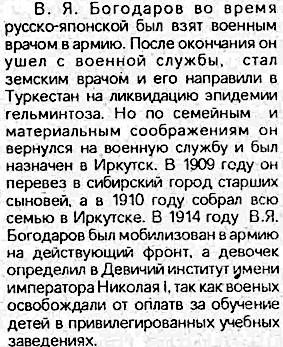

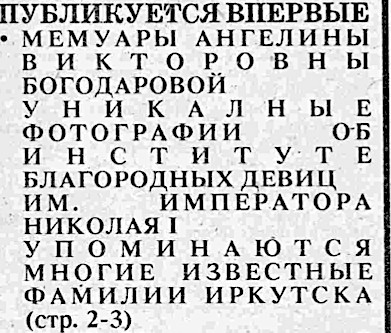

Но, конечно, догадывалась, что наличие близких родственников за рубежом не стоит афишировать кому бы то ни было. Слишком хорошо она помнила застенки НКВД. Но однажды рассказала, уже в 1980-х годах, что отец ее не погиб в Гражданскую, а смог вместе с одним из сыновей эмигрировать с Белой армией заграницу. В разговоре Ангелина Викторовна осторожно упоминала Константинополь и Париж, но не могла и предположить, что отец ее вместе с волной первой эмиграции переправился в Америку, имел там врачебную практику (ведь до революции это был один из лучших врачей в Иркутске), прожил длинную достойную жизнь и умер в штате Нью-Йорк в 1962 году.

С сайта БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

Богодаров Виктор Яковлевич, р. 21 нояб. 1870. Московский университет 1898. В Добровольческой армии с 5 авг. 1918. Во

ВСЮР и Русской Армии начальник Севастопольского базисного военно-аптечного склада. Статский советник.

Уволен от службы после 7 июня 1920. В эмиграции в США. Ум. 20 апр. 1962.

Сознавая мощь силы духа этой маленькой хрупкой женщины, с честью выстоявшей против революции, репрессий и семейных потерь, оставшейся Человеком и ставшей примером мужества и нравственной чистоты для многих-многих людей, кому посчастливилось встретиться с ней на жизненном пути, мы посвятили Ангелине Викторовне Богодаровой один из выпусков передачи «История одной фотографии».